Новинки Библиотеки Геовебинаров

В докладе рассматриваются геолого-структурные и флюидно-геохимические особенности золоторудного месторождения Благодатное, приуроченного к Зангарской части Енисейского кряжа и контролируемого системой глубинных разломов. Описаны вмещающие породы, типы рудных тел и минеральный состав, включая особенности распределения самородного золота в кварцево-жильных зонах и вариации его пробности.

В докладе на основе микротермометрических исследований флюидных включений в кварце выделены дорудный, рудный и пострудный этапы гидротермальной деятельности, для которых реконструированы температуры гомогенизации, солёность и давления. Показано, что рудный этап характеризуется наиболее высокими температурами и давлениями при умеренно повышенной солёности флюидов.

В докладе состав газовой фазы флюидных включений изучен методами рамановской спектроскопии и газовой хромато-масс-спектрометрии. Установлено существование флюидов с преобладанием CO₂ и метана, а также выявлены принципиальные различия между летучими компонентами, выделенными из кварца, сульфидов и самородного золота. Для золота характерно пониженное содержание воды и CO₂ при резком обогащении органическими соединениями.

Полученные в докладе данные свидетельствуют о более восстановленном характере флюидов, связанных с самородным золотом, по сравнению с флюидами кварцево-сульфидных ассоциаций. Обсуждается возможная роль органических соединений в процессах переноса и осаждения золота, включая образование металлоорганических комплексов, что расширяет представления о механизмах формирования золоторудных месторождений.

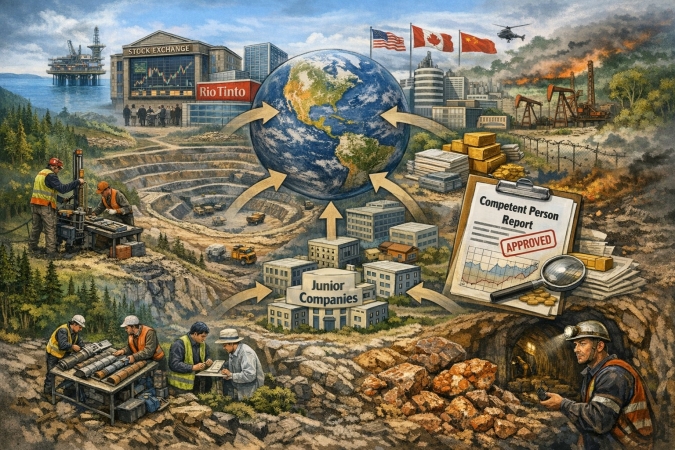

В докладе рассматриваются трансформации мировой системы геологоразведочных работ и финансирования минерально-сырьевых проектов за последние десятилетия на основе личного международного опыта автора. Анализируется эволюция роли крупных горнодобывающих компаний, государственных геологических служб и юниорных компаний в цепочке поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Показано, что статистика геологических открытий со временем ухудшается, что приводит к росту рисков и перераспределению функций: крупные компании сокращают собственные поисковые подразделения и передают ранние стадии геологоразведки юниорам. Существенное внимание уделено переломному моменту конца 1990-х годов, связанному с усилением международного регулирования отчётности по ресурсам и запасам и формированием института независимых компетентных лиц.

На примере проектов в России и за рубежом рассматриваются ограничения, накладываемые финансовыми, институциональными и геополитическими факторами, а также особенности современной модели финансирования, основанной на венчурном характере юниорного сектора. Делается вывод о долгосрочном характере текущих трендов и их значении для будущего геологоразведки и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

В докладе рассматривается геолого-поисковая модель хромового оруденения в альпинотипных гипербазитах, основанная на анализе структурно-вещественной организации офиолитовых массивов. Показано, что альпинотипные хромовые руды характеризуются ограниченным числом геолого-промышленных типов, что позволяет формировать обобщённые прогнозные схемы для регионального и локального уровней поисков.

Особое внимание уделено роли структурно-вещественных комплексов мантийной части разреза и их зональности. Выделены основные типы комплексов, их положение в разрезе и связь с локализацией рудных тел. Рассмотрены характерные рудолокализующие структуры, включая карманообразные изгибы контактов, дайкообразные ответвления дунитов и зоны изменения мощности дунитовых тел.

Проанализированы геохимические и петрофизические критерии поисков. Показано значение первичных геохимических аномалий по никелю, железу, марганцу, ванадию и кобальту, а также ограничения их использования при наложенном метаморфизме. Отмечена неоднозначность интерпретации магнитных аномалий в условиях серпентинизации и обоснована необходимость комплексного подхода при прогнозировании хромового оруденения.

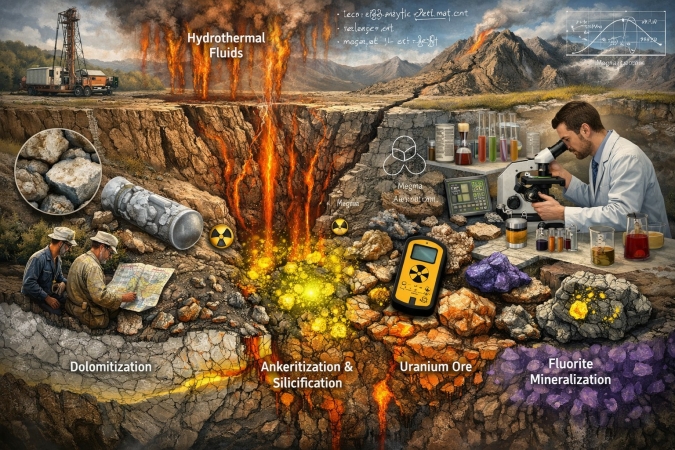

В докладе рассматриваются результаты многолетних исследований гидротермальных и метасоматических процессов, сопровождающих формирование урановых месторождений, с акцентом на карбонатные вмещающие породы. Показано, что процессы метасоматического преобразования закономерно предшествуют рудоотложению и формируют характерную зональность изменений пород.

Особое внимание уделено роли околорудного метасоматоза, его классификации и связи с тектоническими условиями. Обобщены представления, сформировавшиеся в отечественной геологической школе во второй половине XX века, включая концепцию метасоматической зональности и возможности математического моделирования вещественных процессов.

На примере конкретных рудных полей показано, что долометизация, анкеритизация, силицификация и флюоритизация сопровождаются перераспределением радиоактивных элементов, прежде всего урана. Обосновано, что детальное картирование метасоматитов существенно повышает эффективность поисково-разведочных работ и позволяет более точно локализовать рудные тела.

В докладе рассматривается разработка и апробация методики компьютеризированного прогнозирования рудоносных площадей, основанной на формализации экспертного опыта геологов высокой квалификации. Исходной задачей являлась попытка воспроизвести этапы рассуждений специалиста при принятии прогнозных решений и реализовать их в виде алгоритма, обеспечивающего сопоставимые по качеству результаты.

Методика была опробована на лапаритовых редкометальных россыпях периферии Ловозерского массива, приуроченных к гляциальным и флювиогляциальным отложениям. Территория исследования была дискретизирована на элементарные ячейки, для которых использовались данные цифровой модели рельефа, литологии, мощности осадочного чехла и содержаний полезных компонентов. В качестве рабочей гипотезы принято, что экспертный прогноз формируется через выделение ключевых факторов, их полуколичественную оценку и определение оптимального пространственного соотношения.

Выделены фациально-стратиграфические, тектонические и морфометрические факторы, проведена их нормализация и оценка корреляции с оруденением. Для интеграции факторов применён мультипликативный показатель, обеспечивающий устойчивость и контрастность прогнозных результатов. Сопоставление прогнозных карт с фактическими данными разведки показало удовлетворительное соответствие и практическую пригодность методики для оптимизации геологоразведочных работ.

Дополнительно продемонстрирована применимость подхода для прогноза коренного оруденения и сопоставимость результатов с решениями, полученными методами машинного обучения. Сделан вывод о перспективности формализованного экспертного подхода как инструмента снижения неопределённости при поисках месторождений.

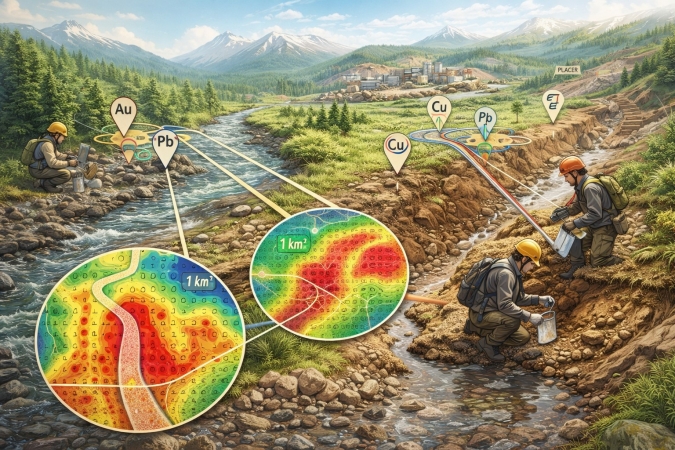

В докладе рассматриваются методические подходы к литохимической съёмке по механическим потокам рассеяния на открытых территориях с развитой речной сетью. Проанализированы существующие способы опробования, применяемые при региональных геохимических работах, и показаны их ограничения, обусловленные игнорированием различий в процессах формирования аномальных потоков рассеяния в водотоках разных порядков. Особое внимание уделено проблеме нарушения корреляции между содержаниями элементов в аллювии водотоков старших порядков и коренными источниками минерализации.

Показано, что устойчивая корреляция между первичными и вторичными геохимическими ореолами характерна преимущественно для водотоков первого порядка, ослабевает для второго порядка и практически отсутствует для третьего порядка. Это существенно ограничивает возможности корректной геометризации рудогенных систем, оценки их формационной принадлежности и прогнозных ресурсов при использовании традиционных схем опробования. Рассмотрены типичные геолого-ландшафтные обстановки, в которых геохимический сигнал искажается, включая слаборасчленённые тундровые районы, горные области с террасированными долинами и территории развития россыпных месторождений.

В докладе обоснована необходимость перехода к модифицированной методике опробования, ориентированной на водотоки первого порядка и эрозионные ложбины. Описан подход, основанный на отборе донных осадков в устьевых частях водотоков первого порядка с площадями водосбора 2–8 км², а также на формировании сводных проб по пространственно сближенным точкам. Показано, что такая методика позволяет сократить площади геохимически неохарактеризованных участков, сохранить относительную аддитивность содержаний элементов и повысить сопоставимость аномальных значений для рудных тел различного масштаба.

Предлагаемая в докладе методика обеспечивает более равномерное распределение пунктов наблюдений и позволяет выделять геохимические ореолы, объективно отражающие распределение элементов в коренном субстрате. Отмечено, что при меньшей плотности опробования по сравнению с инструктивными схемами достигается повышение информативности данных и создаются условия для перехода от полуколичественных к количественным методам анализа. Результаты апробации методики в различных регионах подтверждают её эффективность для выявления рудных объектов и перспективных комплексных аномалий на ранних стадиях геологоразведочных работ.

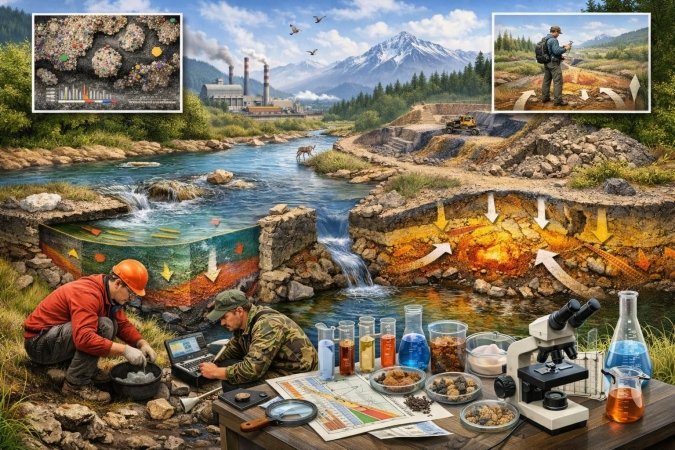

В докладе рассматривается возможность совместного использования данных геохимических съёмок по потокам и ореолам рассеяния при решении задач геологоразведочных работ и геоэкологических исследований. Показано, что геохимические аномалии, формирующиеся в отложениях водотоков и в зонах рассеяния элементов, отражают не только рудоносность территорий, но и современное состояние природной среды. Проанализированы особенности формирования потоковых и ореольных аномалий, их связь с литолого-фациальными условиями, гидродинамическим режимом и геохимической обстановкой. Отмечается роль гранулометрического состава осадков и процессов вторичного перераспределения вещества в интерпретации геохимических данных. Обоснована целесообразность интегрированного подхода, позволяющего повысить информативность геохимических съёмок, уточнить прогноз рудоносности и одновременно оценить уровень техногенного воздействия на геологическую среду.

В докладе рассматриваются методологические и метрологические аспекты контроля качества геохимических данных, получаемых при поисковых и региональных работах. Анализируется действующая практика, основанная на инструктивных документах 1960–1980-х годов, и показаны ее ограничения в условиях современных объемов данных и аналитических возможностей.

Особое внимание уделено разграничению случайной неопределенности и систематической погрешности. Показано, что систематические эффекты могут быть обусловлены как человеческим и приборным фактором, так и природной неоднородностью геохимической среды. Обсуждается роль рандомизации аналитических серий как инструмента разрыва корреляций между пространственным положением проб и временем анализа, что позволяет выявлять и интерпретировать систематические смещения.

Рассматриваются графические методы контроля качества, включая графики сходимости и относительных отклонений, а также особенности поведения данных вблизи предела обнаружения, связанные с квантованностью аналитических значений. Показано, что традиционные лабораторные критерии точности и прецизионности не всегда применимы к геохимическим данным из-за природного разброса содержаний.

Обосновывается целесообразность использования относительных, стандартизованных показателей на ранних этапах интерпретации геохимических полей и формулируются принципы интегрированного подхода к QA/QC и улучшению качества данных, ориентированного на практические задачи геологоразведки.

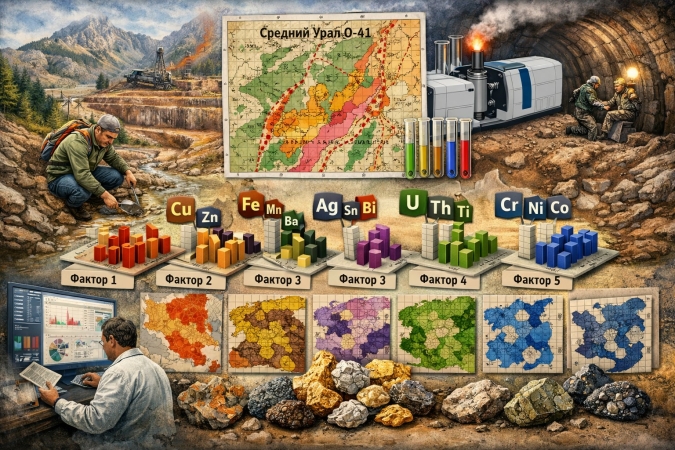

В докладе рассматривается применение факторного анализа для обработки массивов геохимических данных при построении прогнозно-геохимических карт. Показано, что использование методов математической статистики позволяет существенно сократить объём анализируемой информации за счёт перехода от десятков моноэлементных карт к ограниченному числу факторных карт, отражающих закономерности совместного накопления химических элементов.

Материал основан на результатах геохимического опробования донных отложений листа О-41 миллионного масштаба, охватывающего территорию Среднего Урала в пределах Восточно-Уральской мегазоны. Приведена краткая геолого-структурная характеристика района, включая состав разреза, магматизм и особенности тектонического строения.

Описана методика предварительной обработки данных, включающая отбор информативных элементов, исключение низкодисперсных и ураганных значений, а также проведение факторного анализа. В результате выделено пять факторов, интерпретируемых как медно-колчеданный, железо-марганцевый, серебряно-оловянный, уран-ториевый и хром-никель-кобальтовый.

Показано, что зоны повышенных значений большинства факторов хорошо коррелируют с распределением соответствующих элементов и приурочены к известным типам рудной минерализации. Установлена связь одного из факторов с золото-серебряными месторождениями в вулканических породах. Сделан вывод о высокой прогностической ценности факторного анализа и его надёжности при интерпретации региональных геохимических данных.

В докладе рассматривается возможность оценки фертильности магматических пород и их перспективности на порфировое оруденение по составу биотита на примере Шахтаминского интрузивного комплекса Восточного Забайкалья. Исследование выполнено на материалах Шахтаминского молибден-порфирового и Быстринского медно-порфирового месторождений, приуроченных к многофазным интрузивным массивам позднеюрского возраста. Показано, что порфировая минерализация связана лишь с ограниченным набором интрузивных тел поздних фаз магматизма, внедрение которых происходило в узком временном интервале.

Основное внимание уделено составу биотита как устойчивого минерала-индикатора, чувствительного к условиям кристаллизации расплава и параметрам флюидной фазы. Биотиты из рудоносных и безрудных штоков проанализированы методом электронно-зондового микроанализа, выполнена проверка известных критериев фертильности и проведён дискриминантный анализ. Установлено, что биотиты рудоносных штоков характеризуются повышенным содержанием MgO, пониженными коэффициентами захвата, отражающими обогащение фтором и хлором флюидной фазы, а также положением вблизи гематит-магнетитового буфера, что указывает на повышенную фугитивность кислорода.

Показано, что широко применяемые дискриминационные диаграммы по составу биотита имеют ограниченную применимость из-за сильного перекрытия полей рудных и безрудных пород. Предложена новая дискриминационная диаграмма, основанная на результатах статистического анализа, где ключевыми параметрами являются содержания F, CO₂, Mg и TiO₂. Апробация диаграммы показала высокую степень корректной классификации для медно-порфировых систем и удовлетворительные результаты для молибден-порфировых. Сделан вывод о перспективности комплексного использования состава биотита при выделении фертильных порфировых магматических систем, при необходимости дальнейшей верификации предложенных критериев

В докладе рассматривается возможность использования стандартного комплекса методов скважинной геофизики для выявления потенциально перспективных интервалов, связанных с полиметаллической минерализацией. Отмечается, что в современной практике поисковых работ каротаж чаще применяется для решения технологических и литологических задач, тогда как его прогностический потенциал в отношении оруденения используется ограниченно.

На основе сопоставления данных гамма-каротажа, гамма-гамма-каротажа и каротажа сопротивлений с геологическим описанием керна и результатами химико-спектрального анализа выполнен типологический анализ каротажных кривых. Для каждого метода выделены информативные классы, соответствующие повышенным содержаниям рудных элементов, которые интерпретируются как геофизические критерии прогноза оруденения.

Показано, что эффективность классификации зависит от вещественного состава вмещающих пород и фоновых значений геофизических параметров. Для повышения универсальности методики предложено использование двойных разностных параметров, позволяющих снизить влияние фоновых смещений и перейти к условным уровням интерпретации.

Реализация комплексного подхода, аналогичного районированию в наземной геофизике, позволила выделить совокупности признаков, соответствующие перспективным интервалам. Опробование методики на независимом участке подтвердило совпадение прогнозируемых зон с повышенными содержаниями элементов и показало возможность полуавтоматической классификации каротажных данных для обоснования первоочередного опробования.

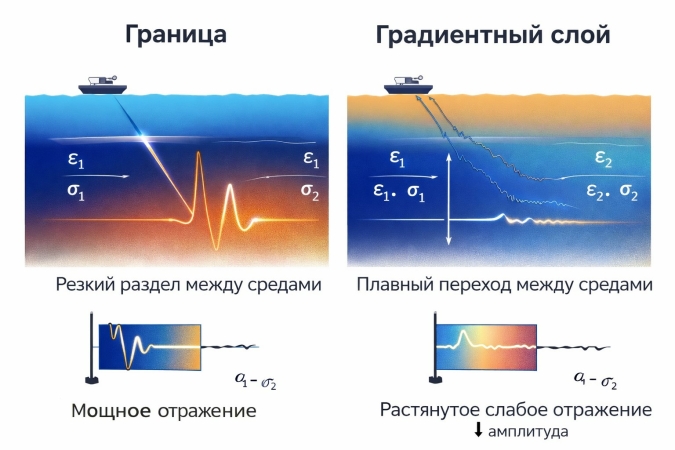

В докладе рассматриваются результаты применения георадиолокационных методов для исследования стратификации водной толщи и процессов смешения вод различной минерализации и температуры в озёрах, устьевых областях рек и прибрежной морской зоне. Показано, что георадиолокация позволяет фиксировать не только резкие границы раздела, но и протяжённые градиентные слои, связанные с термоклином и изменением минерализации, которые формируют устойчивые отражения в радиолокационных данных.

На основе полевых наблюдений в устьевых зонах и озёрных бассейнах продемонстрировано, что отражающие горизонты в водной толще обладают выраженной динамикой и могут демонстрировать квазипериодические колебания, интерпретируемые как внутренние волны. Выполнен спектральный анализ временных разверток радарограмм, позволивший выделить характерные периоды колебаний градиентных слоёв. Сопоставление георадиолокационных данных с измерениями температуры, минерализации и оптических характеристик воды подтверждает их физическую обусловленность и связь с изменениями диэлектрической проницаемости среды.

Для интерпретации наблюдаемых эффектов выполнено численное моделирование с использованием пакета GPRMax, в котором градиентный слой аппроксимировался системой тонких подслоёв с плавным изменением диэлектрической проницаемости. Показано, что при определённых параметрах градиентного перехода формируется одиночный отражённый импульс, сходный по форме с отражением от резкой границы, но смещённый по времени. Эти результаты подтверждены физическим моделированием в лабораторных условиях с контролируемым температурным градиентом.

В работе подчёркивается принципиальная важность корректного разграничения понятий «граница» и «градиентный слой» при интерпретации георадиолокационных данных в проводящих средах. Показано, что вклад диэлектрической проницаемости и электропроводности в формирование отражений различен по временным интервалам записи, что необходимо учитывать при физической интерпретации сигналов. Полученные результаты расширяют возможности применения георадиолокации в гидрологии, гидрогеологии и исследованиях процессов смешения природных вод.

В докладе рассматриваются современные тектонофизические подходы к оценке сейсмической опасности активных разломов Центральной Азии на примере Тянь-Шаня. Особое внимание уделено анализу сильных землетрясений последних лет, включая события с магнитудами порядка 7, и их связи с напряжённым состоянием земной коры. Показано, что регион характеризуется высокой сейсмичностью и возможным завершением длительного периода относительного сейсмического затишья.

Основное содержание доклада посвящено методам реконструкции региональных полей напряжений и оценке опасности отдельных сегментов разломов. Описаны алгоритмы определения ориентации главных осей напряжений, расчёта нормальных и касательных напряжений на плоскостях разрывов, а также использования диаграмм Мора для выявления участков, близких к условиям хрупкого разрушения. На этой основе выполняется ранжирование активных разломов по уровню потенциальной сейсмической опасности.

Представлены результаты построения предварительных карт опасных участков разломов для Северо-Центрального Тянь-Шаня, Алтая, Байкальского региона и Восточной Анатолии. Отмечена роль специализированных интернет-ресурсов, обеспечивающих доступ к данным о напряжённом состоянии литосферы и активных разломах Евразии.

Отдельно обсуждается проблема неоднозначности выбора плоскости основного разрыва при интерпретации механизмов очагов землетрясений по сейсмологическим данным. Подчёркивается необходимость отбраковки некорректных решений и привлечения независимых кинематических и тектонофизических методов контроля.

В заключение рассматриваются перспективы долгосрочного и среднесрочного прогноза землетрясений, включая использование спутниковой интерферометрии, ГНСС-наблюдений, анализа сейсмического шума и скважинного мониторинга. Особо отмечается практическая значимость оценки глубин потенциальных гипоцентров землетрясений для прогноза уровня сейсмической опасности.

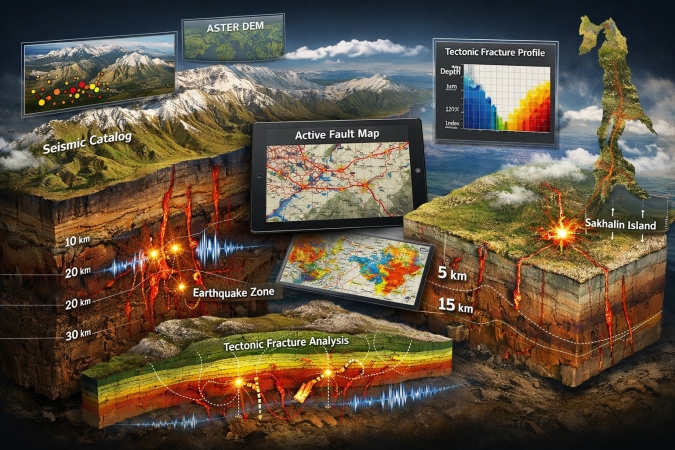

В докладе рассматривается возможность совместного применения структурно-геоморфологического анализа и метода оценки тектонической разробленности для выявления активных разрывных нарушений в верхней части литосферы. Исследование выполнено на примере территорий Большого Кавказа и острова Сахалин, отличающихся различной геодинамической обстановкой и степенью тектонической активности.

В качестве исходных данных использованы цифровые модели рельефа, сейсмические каталоги и базы данных активных разломов. Структурно-геоморфологический анализ позволяет выделять ослабленные зоны, интерпретируемые как потенциальные области локализации активных разрывных нарушений. Эти зоны далее используются в качестве входных параметров при расчёте коэффициента тектонической разробленности, основанного на плотности и протяжённости линеаментов в заданных объёмах.

Полученные схемы и профильные разрезы тектонической разробленности показали хорошее соответствие с известными активными разломами и зонами современной сейсмичности. Для острова Сахалин установлена устойчивая приуроченность эпицентров землетрясений к областям повышенной тектонической разробленности, тогда как для Большого Кавказа такая зависимость выражена слабее. В целом продемонстрирована применимость предложенного алгоритма для картирования новейших разрывных нарушений и оценки потенциальных зон локализации малоглубинных землетрясений.

В докладе рассматривается задача выявления и картографирования криогенного рельефа в условиях активизации термоденудационных процессов, обусловленных современным потеплением климата. Показано, что деградация подземных льдов находит отражение в спектральных характеристиках земной поверхности и может быть зафиксирована по данным дистанционного зондирования Земли при использовании современных облачных технологий обработки больших массивов данных.

Целью работы являлось сравнение методов управляемой классификации с применением алгоритмов машинного обучения для решения задач геоинформационного картографирования криогенного рельефа острова Орга. В качестве исходных данных использовались космические снимки Sentinel, дополненные набором спектральных индексов и компонент главных компонент, что позволило сформировать многоканальное композитное изображение.

В ходе исследования были выделены обобщённые классы земной поверхности, отражающие различную степень проявления термоденудационных процессов, выполнено полуавтоматическое картографирование и проведена оценка точности результатов. Сравнение показало, что различные алгоритмы машинного обучения по-разному эффективны при распознавании отдельных классов, что позволяет рекомендовать дифференцированный подход к их применению при детальном анализе пространственной структуры криогенного рельефа.